�@�D�ꂽ�\�z�͂ƍ����\���͂������n�������鑲�Ɛv��i�̐���҂ɑ��āA���̓w�͂��̂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B

�@

�{�N�x�� 2 �� 16�� (��)�ɑI�l���s��ꂽ�B��ꎟ�R���Ƃ��āA��̋������W����i2/14�`2/16�j�ɂČ��J���ꂽ�v�}�ʂɊ�Â��R�������[�����B�ߌ�̔��\��Ɉ��������A��R������̋�������ьv��n���u�t�E���ւ����� 11���ɂ��s�����B�Ȃ��A��R���ł́A�u�]�Ώۍ�i�̑I��ƍ�i���Ƃ̈ӌ������܂ł͊w���Ɍ��J���Ă���B��R���̌o�߂��ȉ��ɋL���B

���߂ɁA�ߑO���Ɏ��{���ꂽ��ꎟ�R���̓��[�� 2 �[�ȏ�̓��[����i�Ɠ��[�������\�����B��N 3 �[�ȏ����i���u�]�ΏۂƂ��Ă���A���N�x�����̕��j�ɏ]�� 17��i�ɂ��ču�]�����쐬���邱�ƂƂ����B��R���Ɉڂ�A�e��i�ɂ��ĕ]������ׂ��_�A�s�\���ȓ_�������B�w���̑ޏo��A��܌���i���i�邽�߂̓��[������ɂčs�������ʁA8��i����܌��Ƃ����B

�����āA����� 8 ��i��Ώۂɍ�i���Ƃ̓����ɂ��Ĉӌ��������s���A4 ��i���ŗD�G�܁E�D�G�܂̑ΏۂƂ����B����ɁA���Y�� 4 ��i�ɂ��Ĉӌ������Ƌ���ɂ�铊�[���s���A�ő����[�� 1 ��i���ŗD�G�܂Ƃ��A�c�� 3 ��i��D�G�܂Ƃ��Ĉȉ��̂悤�Ɍ��肵���B

�y�I�l���@�z

�@�I�l�͑�ꎟ�R���Ƒ�R���̓�i�K�ōs���B�ꎟ�R���ɂ��u�]�Ώۍ�i���A�R���ɂ��ŗD�G�܁E�D�G�܍�i�̑I����s���B�I�l�̑Ώۂ͑��ƌ�����o���ɒ�o���ꂽ�v�}�ʂł���B�������A�ꎟ�R���ɂ����Ă͖͌^����ѓW���u�]��ɂ����鎿�^������]���̎Q�l�Ƃ��A�R���ɂ����Ă͈ꎟ�R���̕]�����ڂɉ����A���Ɛv���\��ɂ�����v���[���e�[�V������]���̎Q�l�Ƃ���B

�y�ꎟ�R���z

�@���z�H�w���及���̑S�������A�e���ő�T��i��I�сA���ꂼ��ɂP�[�𓊂��A���[���̑�����i����\���_���u�]�Ώۍ�i�Ƃ���B

�y�R���z

�@���z�H�w���及���̑S��������ьv��n���u�t�E���ً������A�ꎟ�R���̌��ʂƌ��J�R�����o�ē��[���s�Ȃ��A�ŗD�G�܂���їD�G�����I�肷��B

�y���Ɛv�ŗD�G�܁z

�E�� �U�F�㕪�Y�d-An Encounter Between Village and Art

�y���Ɛv�D�G�܁z�i���돇�j

�E��c �s���F�ӂ�܂��̐i���_

�E���� �m�P�F�ƂƎ�Ƃ���傽�� �k���Z��X�ɂ�����Ƃ̔���̂ƍč\�z�̒��

�E�M�c �q��F�쐶�m�s�s�� �|�C���t���W�ςɏZ�܂������|

�y�S�̍u�]�z

�R���i�Ђ��������ėl�X�Ȑ��Ȃ��Ȃ�����ł̍��N�x�̑��Ɛv�ł������B���Ƙ_������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ԓI������Ƃ����n���f�B�̒��ŁC���ڂ��ׂ���i������������ꂽ�̂͊w�����N�̓��X�̐��i�Ɠw�͂̌��ʂƑ傢�Ɏ]�������B

���N�x�͊w�����Ƃ��Ɍv��n�w�������������Ƃ���A�Q�e�ƂW�e�̓����g�p�����W�������悵���B�v��n�̋����ɂƂ��Ă͏����̕��S���������킯�ł��邪�A���ʂƂ��ď[�������W����ƂȂ���̐搶���ɂ��D�]�ł������B�\���n�E���n�̊w���̊F������P���Ԃ̃R�A�^�C���ɂ͑S���W�܂��Ẵ|�X�^�[�Z�b�V���������Ă��������A�v��n�w���ɗ�炸�̎������ł��Ă��萷��ł������B�����A�e�[�}�������{�݁i�Ƃ��ɐ}���فj�ɕ��Ă������Ƃ͔ۂ߂��A�܂����ł���͂��̍\���v����v�ɑ�_�ɒ��킵����i�����Ȃ����Ƃ͍���̉ۑ�Ɗ������B

�v��n�̊w����i������ƁC��N�ʂ�Z���܂��Â���܂ő���ɋy��ł���A�e�[�}�Ƃ��ċ����[�����̂����������B�Ƃ��ɑ��Ƙ_���Ńt�B�[���h�Ƃ����ꏊ�⎩��̖��ӎ��ɑ�������Ă��ڂ�����������ŁA�����A�h�Ђ�j�o�[�T���f�U�C���Ƃ������Љ���֖ڔz�肵����i�����Ȃ����Ƃ͋C�ɂȂ����B�ߌ�̔��\��ł͂T���Ƃ����Z�����\���Ԃɂ��ւ�炸�A���I�Ȍ��t��a�������͓I�ȃv���[���e�[�V�����Ɉ��Ă��čD�����������B�����̗͍�̒�����܂ɑI�ꂽ�S��i�́A���܂łɂȂ����g�݂�����̓����ŏ�����������i�ł���A���ꂼ��̍�҂̗͗ʂ�������ꋤ�����ĂB�Ƃ��ɍŗD�G�܂̗�����̍�i�́A�ό��n�̃I�[�o�[�c�[���Y���ւ̒�ĂƂ����ʂł͎������Ȃ��Ǝw�E���ꂽ���̂́A�P�Q���Ƃ������|�I�ȍ�}�ʂ��k���Ȑ}�ʕ\���ɂ͖ڂ���������̂��������B�D�G�܂̂R��i�́A�C���t���Ƃ̋����Ƃ����]���̌��z�v�ł͂��܂���グ���Ă��Ȃ�����ɒ��킵�����́A���Ƙ_���ł̌��������[�߂��f�U�C���̂��́A�_�[�E�B���Ƃ�����l�����グ�Ȃ������ʉ���ڎw������Ă��G��Ȃ��̂ł���A�P�ɃR���Z�v�g��f�U�C�����D��Ă��邾���ł͂Ȃ����Ɍ����ӂ���i���I�l����Ă���B

�I�l��ł̈ӌ���u�]�����������Ă��āA���Ɛv��i�߂�ߒ��̓r���ł̃l�K�e�B�u�Ȉӌ�����������ł́A����ł����̃f�U�C�����������̂��Ƃ����M�ӂ��K�v���Ɖ��߂Ďv�����B�Ƃ�悪��Ȓ�Ăɂ͒N���������������Ȃ�����ł���B�v��n�̊F����̍�i�͍���A�w�O�̍u�]��A�R���N�[���A�W����Ȃǂł������悤�ɔ�]����邱�ƂɂȂ낤���A���L�����l�ςɐG���@��ł�����̂ŁA�l�K�e�B�u�Ȉӌ�����������̂ł͂Ȃ��ϋɓI�ɋz�����Ă����Ăق����B

�ȏ�C���낢��ꌾ���悵�����C���Ɛv���ɏI�����F����̑O�ɂ͌��������Љ�̕ǂ������͂������Ă���B�����ɕ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤����̂���w�̌��r�����҂������B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�u�]�z

���̍�i�́A��p�k���Ɉʒu����㕪�̒��̗��j�I��Y�ƕ������Z�Ȍi�ς��������A����A�[�e�B�X�g�Ɗό��q�̎Q����ʂ��Ēn���Z���̊ԂŎ������镶���̍ċ���ڎw�����݂ł���B�{��i�̊j�ƂȂ閣�͂́A�n���I��������n�o���ꂽ99�̌`�ԃ��f���ɂ���āA�㕪�̋�ԓI�������k�ɑ��������Ƃɂ���B�����̃��f���́A���z��Ԃɂ������}�ȃK�C�h���C���ƂȂ�A���z�������̎��͂̌i�ςƂ̒��a��ۂ��A�n��̗��j�y�ѕ�����̌������ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���B�v���ꂽ�A�[�e�B�X�g�E�C���E���W�f���X�́A�㕪�̕��G�ȍ��፷�Ƌ�襂ȊX�H���I�݂Ɋ��p���A�v�҂̑n�������f���o���ꂽ���l�ȗv�f���Ïk����Ă���B�������Đ��݂����ꂽ��Ԃ́A�㕪�̗��j�I�w�i�ƌ��㐫�A�ό��Ƃƒn���R�~���j�e�B�̌����_�ł���A���̕��G�ȑ��݊W�������ɕ\�����Ă���B����ŁA�A�[�e�B�X�g�Ɗό��Ƃ̐V���ȉ\���Ɋւ��铥�ݍ���ĂɎ����Ă��Ȃ��_�ɂ��Đɂ��܂��B�㕪�̕����I�Ċ���������������ɂ́A�n���R�~���j�e�B�Ɗό��q�o���̊ԂŐV�����W����z�����Ƃ��s���ł���A�u�㕪�Y�d�v�͋㕪�̗��j�ƌi�ς��]���A�A�[�e�B�X�g����ďZ���Ɗό��q�̊ԂŐV���ȕ����I�Θb�𑣐i����\�����߂Ă���B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

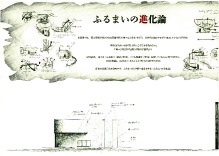

�y�u�]�z

���̍�i�́A�l�Ԃ̂ӂ�܂��ƌ��z�`�ԂƂ̊W����V���Ȏ��_������߂��鎎�݂ł���B�l�X�̂ӂ�܂��������̌��z�`�Ԃɐ���Ă���Ƃ����ۑ�ɒ��ڂ��A������t��ɂƂ��āA�ӂ�܂�����V���Ȍ��z�`�Ԃݏo���Ƃ�����Ă��s���Ă���B�ꌩ����ƁA�A�N�e�B�r�e�B�����Ԃ�v����Ƃ���������@�Ƃ��������邪�A�i���_�̒҂ł���`���[���Y�E�_�[�E�B���̂ӂ�܂��Ǝ��@��ΏۂƂ������ƂŁA�_�[�E�B����40�N�Ԃقړ��������𑱂������ɐ��ޑn�����Ɖ\����T�����A��Ԃ��`������A�v���[�`�����j�[�N�ł���B�l�̃��[�e�B����s���p�^�[�������ꉻ���A�I�݂Ȍ`�ԑ���ɂ���āA���z�v�̐V���ȉ\�����͍�����Ă���_�͍����]���ł���B�ɂ��ނ炭�́A�u�i���_���_�[�E�B���v�ɂƂǂ܂炸�A��ԂƂӂ�܂��̑��ݍ�p�ɏœ_�Ă��i���̉\���ɂ��Ă��l�@����]�n����������������Ȃ��B�����āA�u�ӂ�܂��̐i���_�v�͌��z�Ƃӂ�܂��̊W���ɐV���Ȏ��_����A�n�����Ɖ\����T������ӗ~�I�Ȏ��݂ł���A����̓W�J�Ɋ��҂������i�ł���B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

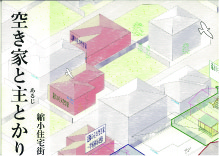

�y�u�]�z

���Q���V���l�s�ɂ��錳�Б�c�n�̏��̖ؒn��́A���l�ȃ��j�b�g�̌ˌ��ďZ����Ă��Ă���A�c�n���ɂ͑����̋n�ƋƂ����݂���B���̂悤�ȏk���Z��X�̋n�́A�V���ȓ����҂Ŗ��߂���\���͒Ⴍ�A�X�Ɏ₵�����i�������炷�B

��҂́A�Ƃ̈ꕔ����̂��A�n�ɍč\�z������@���\�z���A�k���Z��X�̋Ɩ��ɑ���V���Ȓ�Ă����݂Ă���B����ɁA�~�n�ɑ��钲�����ʂ��x�[�X�ɁA�Ƃ̏��L�҂��A�u�Ƃ̋ߏ��ɏZ�ސl�A�����ɏZ�ސl�A�s���v�ɕ��ނ��čč\�z�Ɨ��p�Ǘ��̃X�g�[���[���\�z���Ă���_�A��̎��̕��ނ��Ċ��p������Ă����݂��_�́A�����]���ł���B�������A�Ƃ̏��L�҂̏����݂̂��l�����Ē�ĂɎ����Ă��邽�߁A�X�̋Ƃɑ����Ăɗ��܂��Ă���B�Z��X�S�̂���̏Z���̂悤�ɂ���ɋƂ��ǂ���̂��čč\�z���ׂ������Ă���ɂ́A���P�ʂ�n��S�̂ɑ���ƁE�n�̏���ӊ��̏����߂Ă̍l�@���K�v�ɂȂ�ƍl����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�u�]�z

���݂̓s�s�́A�X�̏��L�ɂ���Đg�̎��肪���肳��A���͈̔͂ɂ�����̂ɂ����ӔC�������Ȃ��B�{�ẮA�g�̉�肪���肳��錻��s�s�̎d�g�݂ɖ��ӎ�������A�C���v�������Ƃ��Ď��������L���邱�Ƃɂ���āA�g�̎���͈̔͂��X�̏��L�Ɍ��肳��Ȃ��V���ȓs�s�������݂��B�܂��A���L�����ƂȂ�C���v���Ƃ��āA�u���������{�݁A���͔��d�{�݁A���T�C�N���{�݁A�S�~�����{�݁A�J�������{�݁A�{�݁v�����グ�A���ꂼ��̃C���v���ɏZ�����ǂ��ւ���Ă��đ��B���Ă��������\�z���A�f�U�C���ɗ��Ƃ�����ł���B�C���v���̎��ӂɏZ����u�������ł͂Ȃ��A�����̃C���v���̎d�g�݂𗝉����A���̎������������p����ۂ̏Z����ԂƋ��p��Ԃ̂�����܂ōH�v���Ă���_�͍����]���ł���B�������A�U�̃C���v���̃G���A���m�̊ւ�����S�̂Ƃ��ẴX�g�[���[�������Ă���B�C���v�����������L�����Ă̏�ɁA�����ł̏Z�܂��ɂ���Ĉ�ʓI�ȏZ�܂��ƈقȂ鉽���N����̂��A���������炱��������o����Z�����m�̊W���A�Ȃǂɂ��čX�Ȃ�l�@�Ɛ������K�v�ł���B���ꂪ�����A��E�̏W�̎���̂悤�Ɂu�g�̉��v��������V���ȏZ�܂��̒�ĂƂ��Ă�苤����������ƍl����B